Kobold. Javi Cruz

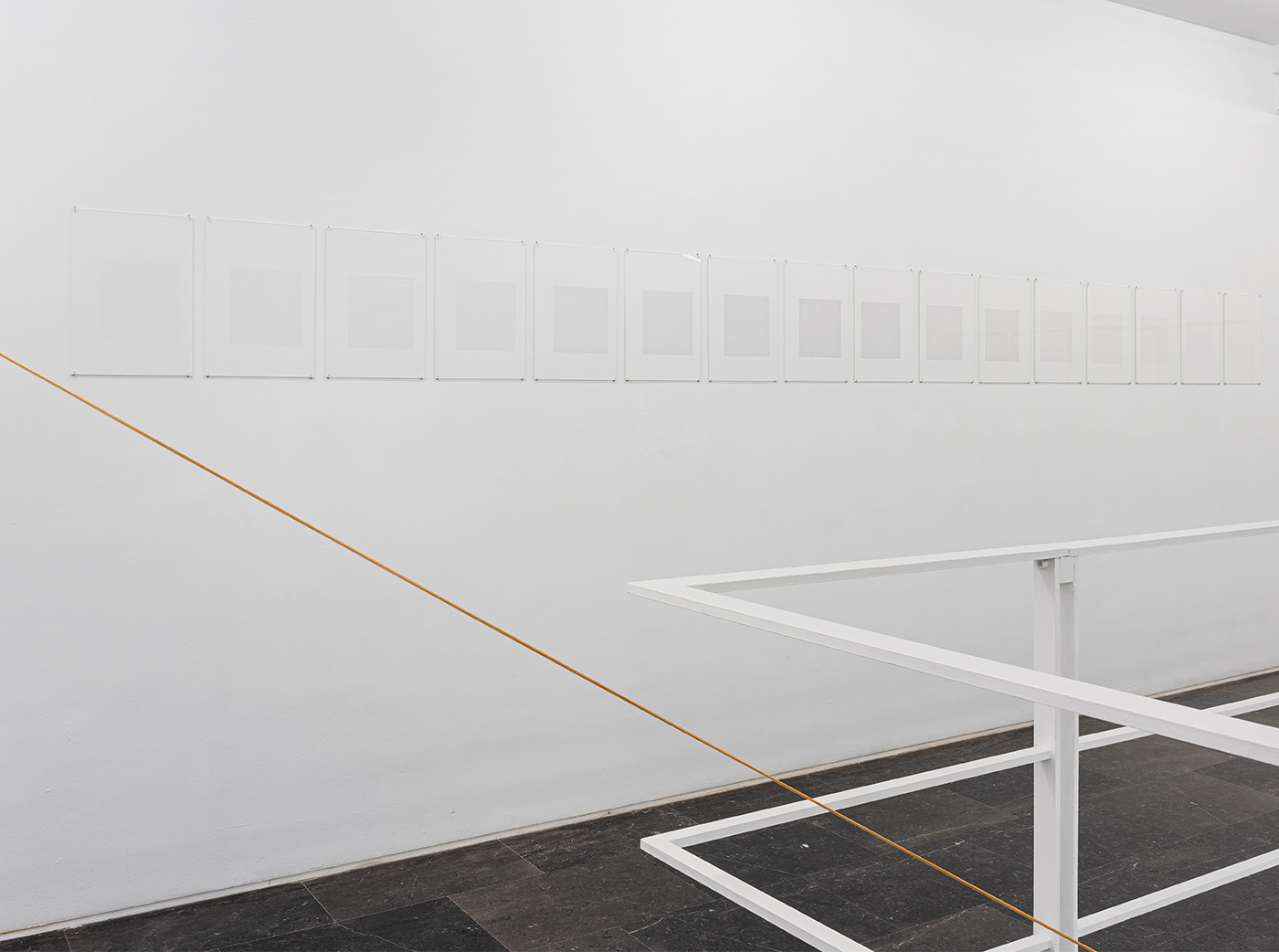

Javi Cruz. Kobold (La cueva), 2014 - 2022. Dibujo en tinta e impresión offset. 60 x 113 cm. / Kobold (el cielo), 2023. Escayola, azul de cobalto, azulete, esparto, madera de pino, acero. 120 cm x 240 cm ø.

Javi Cruz. Kobold (La cueva), 2014 - 2022. Dibujo en tinta e impresión offset. 60 x 113 cm.

Javi Cruz. Kobold (La cueva), 2014 - 2022. Dibujo en tinta e impresión offset. 60 x 113 cm.

Javi Cruz. Kobold (Fátima), 2023. Calado en pared, figura de Virgen con manto predictor de lluvias. Medidas variables.

Javi Cruz. Kobold (Fátima), 2023. Calado en pared, figura de Virgen con manto predictor de lluvias. Medidas variables.

Javi Cruz. Kobold (el cielo), 2023. Escayola, azul de cobalto, azulete, esparto, madera de pino, acero. 120 cm x 240 cm ø. / Kobold (La historia), 2023. Impresión offset en papel encontrado. 21 x 3,2 cm.

Javi Cruz. Kobold (el cielo), 2023. Escayola, azul de cobalto, azulete, esparto, madera de pino, acero. 120 cm x 240 cm ø.

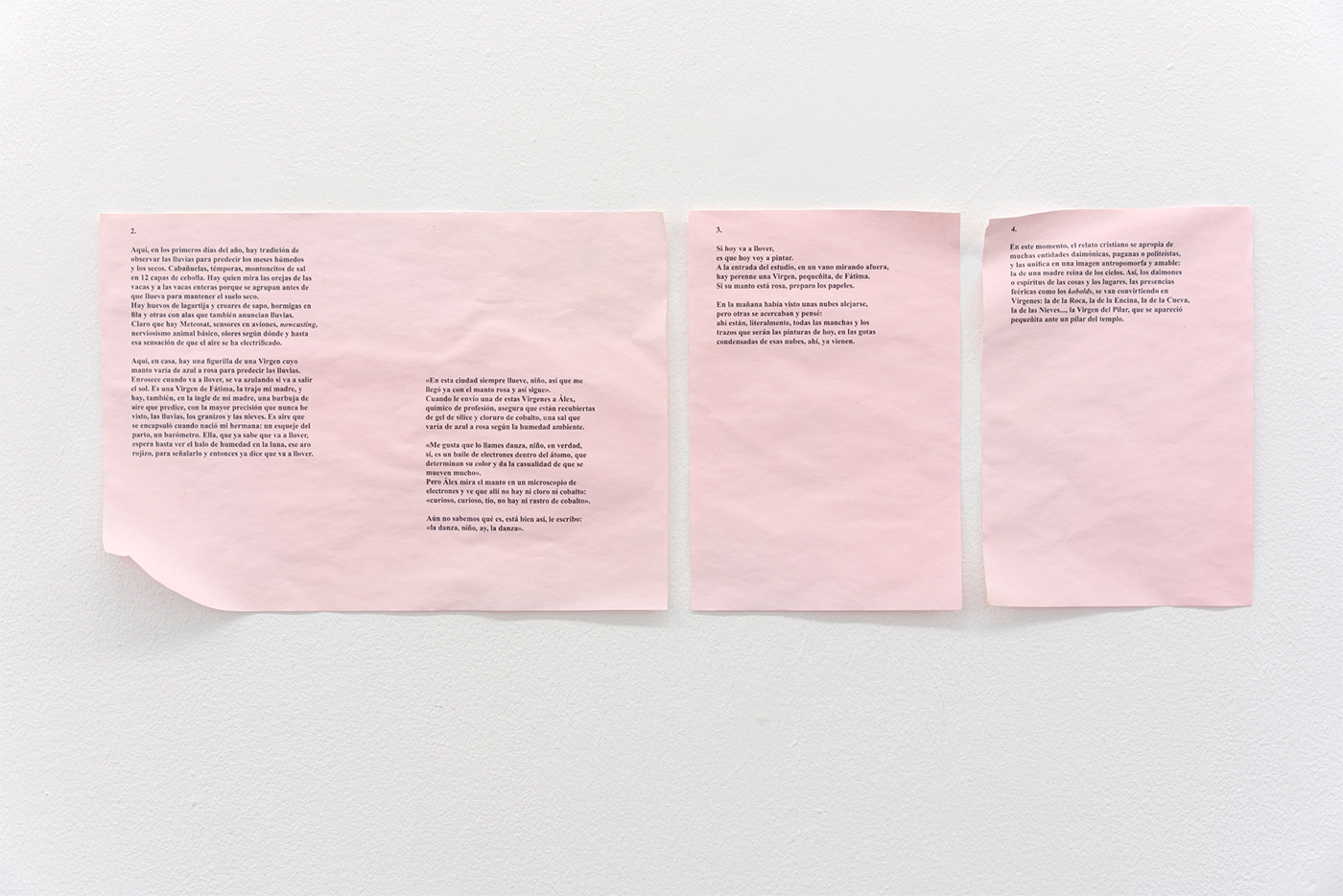

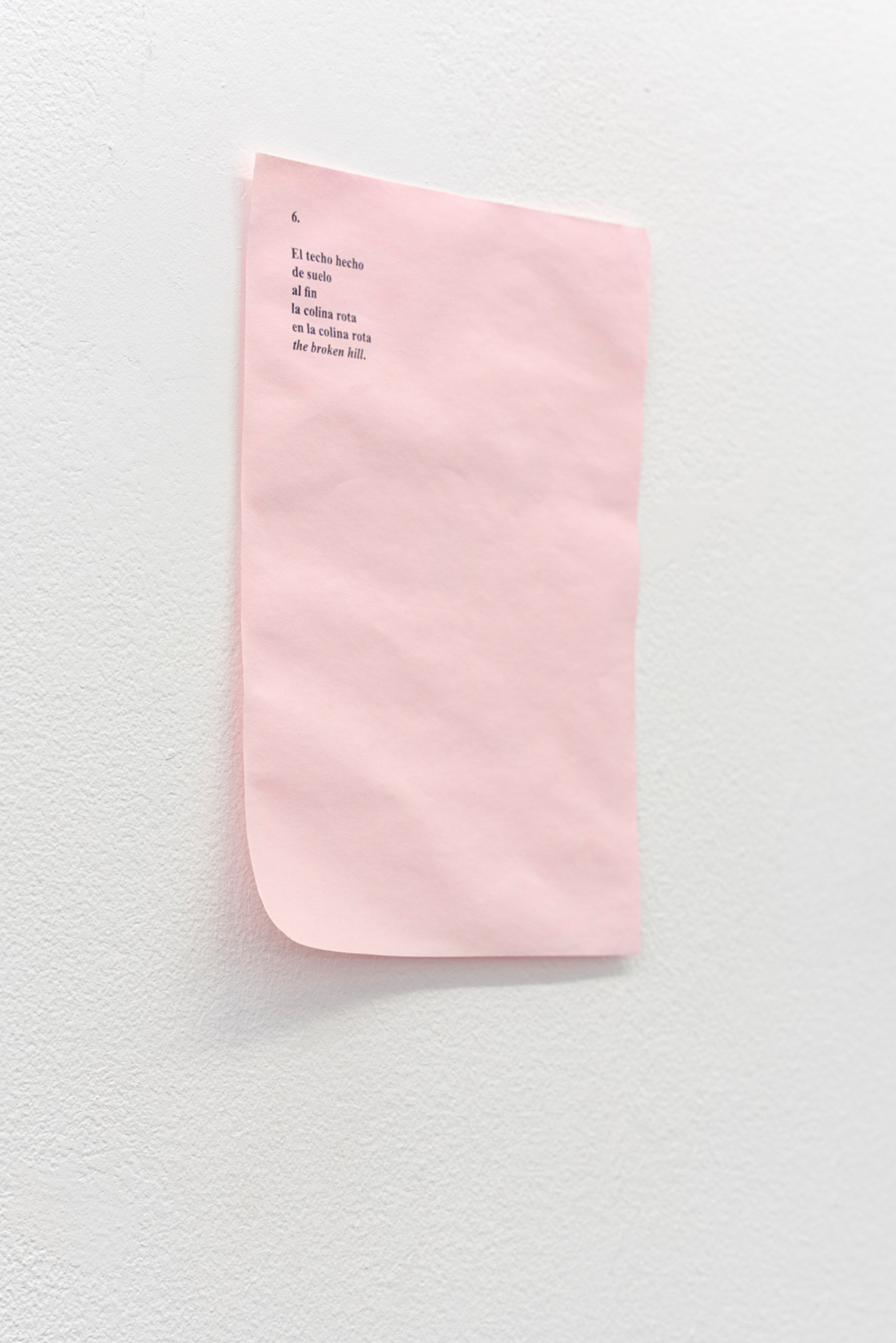

Javi Cruz. Kobold (La historia), 2023. Impresión offset en papel encontrado. 21 x 320 cm.

Javi Cruz. Kobold (La historia), 2023. Impresión offset en papel encontrado. 21 x 320 cm.

Javi Cruz. Kobold (La historia), 2023. Impresión offset en papel encontrado. 21 x 320 cm.

Javi Cruz. Kobold (Los ojos), 2023. Pedernal y hierro. 8 x 12 x 2.5 cm.

Javi Cruz. Kobold, 2023. Sala 3. Vista general.

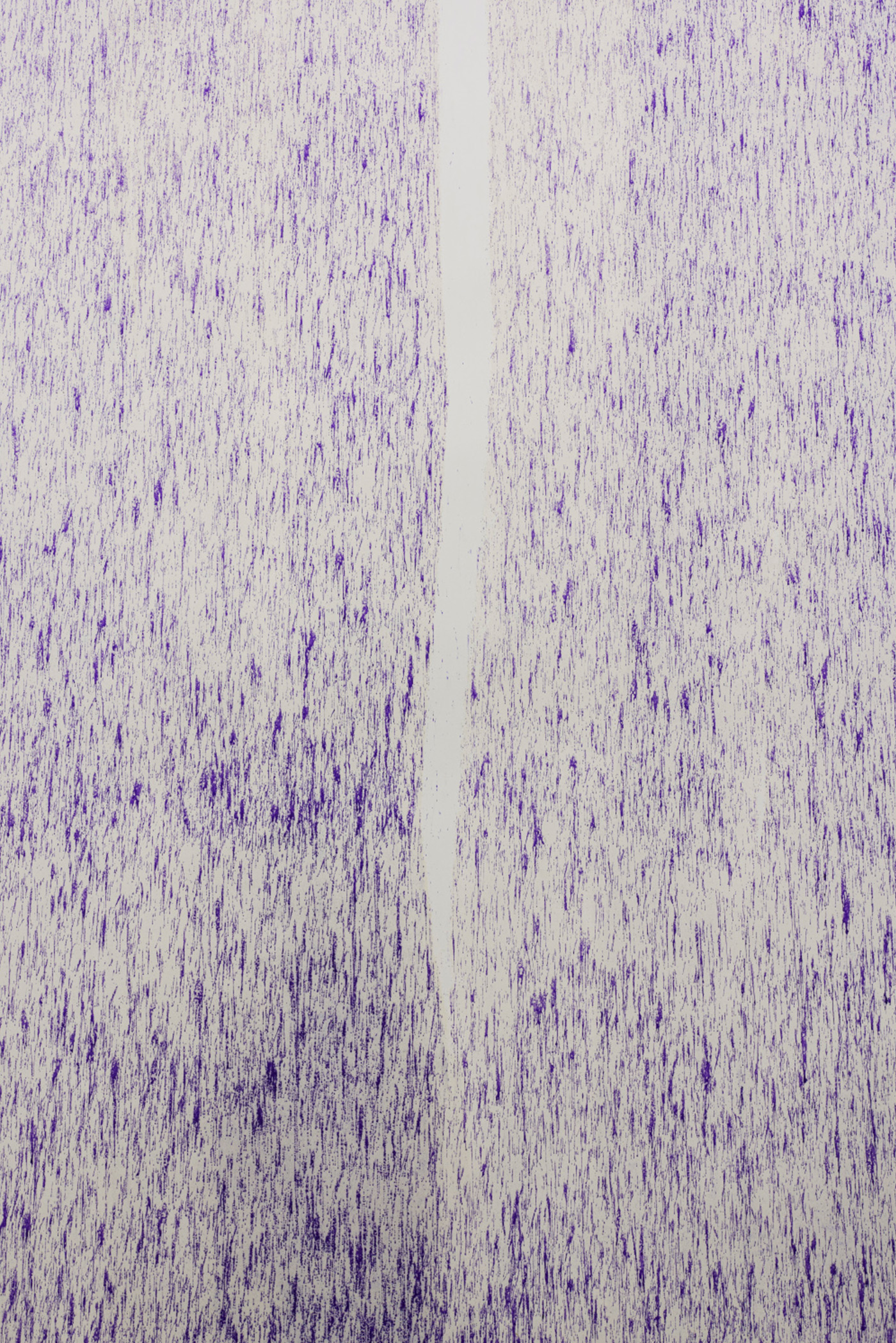

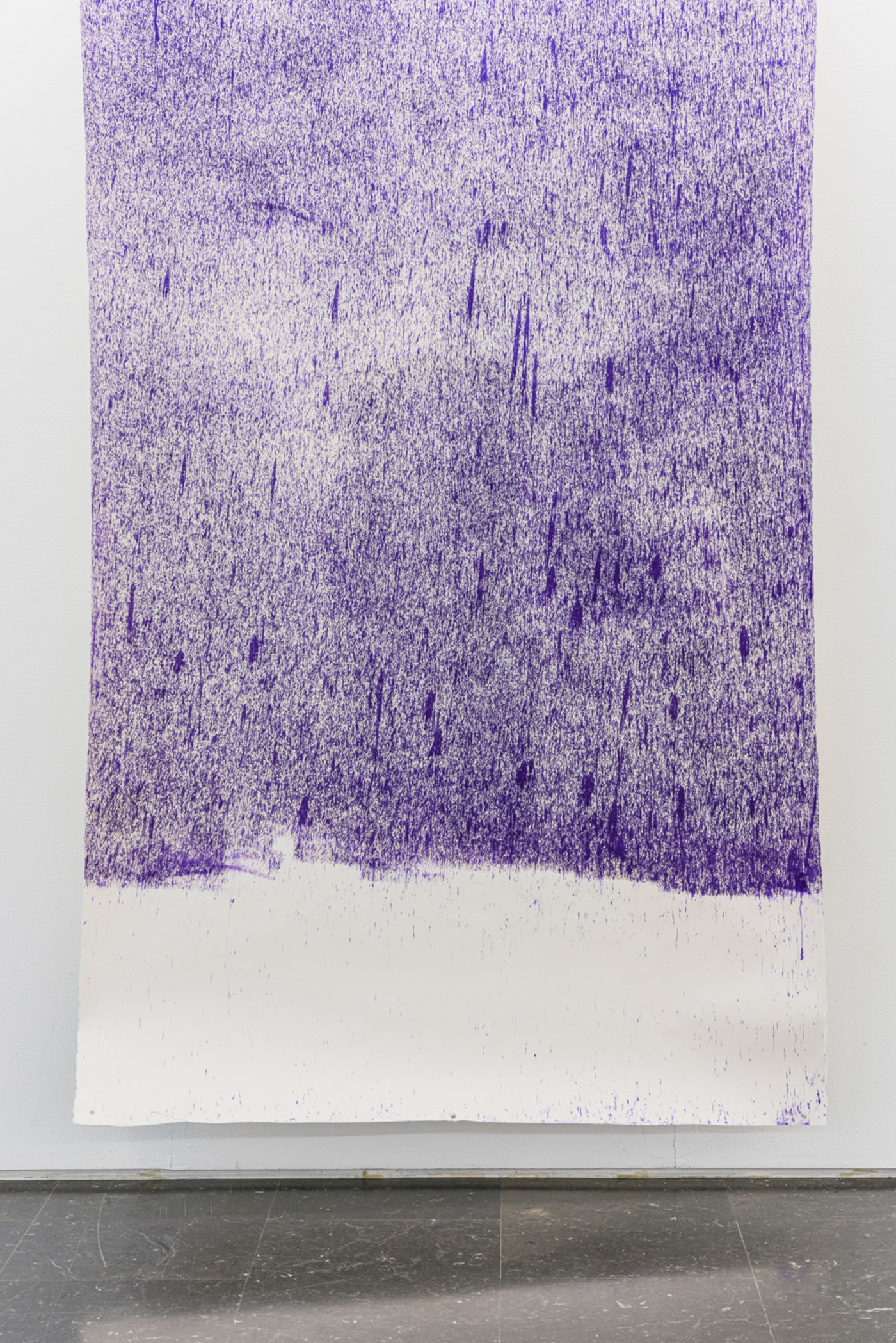

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias II), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 130 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias III), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel. 250 x 260 cm.

Javi Cruz. Javi Cruz. Kobold (Las lluvias V), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 135 cm. / Kobold (Las lluvias III), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel. 250 x 260 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias III), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel. 250 x 260 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias III), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel. 250 x 260 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias V), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 135 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias V), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 135 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias I), 2022 - 2023. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre lino. 40 x 30 cm. / Kobold (Las lluvias IV), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 135 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias IV), 2022. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre papel de algodón Arches 345 gr. 250 x 135 cm.

Javi Cruz. Kobold (Las lluvias I), 2022 - 2023. Aceite de lino, violeta de genciana y gotas de lluvia sobre lino. 40 x 30 cm.

Javi Cruz. Kobold (La luna), 2022. Nitrato de plata fundido sobre hierro, imanes, madera de pino. 77 cm ø. / Kobold (Las nubes VII), 2022 - 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino, madera de pino. 30 x 40 cm.

Javi Cruz. Instalación Kobold Nubes, 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino. Medidas variables.

Javi Cruz. Kobold (Las nubes VII), 2022 - 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino, madera de pino. 30 x 40 cm.

Javi Cruz. Instalación Kobold Nubes, 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino. Medidas variables.

Javi Cruz. Instalación Kobold Nubes, 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino. Medidas variables.

Javi Cruz. Kobold (Las nubes V), 2022 - 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino, madera de pino. 30 x 40 cm.

Javi Cruz. Instalación Kobold Nubes, 2023. Aceite de lino, pigmentos de cobalto y blanco de titanio sobre lino. Medidas variables.

Javi Cruz. Kobold (La luna), 2022. Nitrato de plata fundido sobre hierro, imanes, madera de pino. 77 cm ø.

Javi Cruz. Kobold (La luna), 2022. Nitrato de plata fundido sobre hierro, imanes, madera de pino. 77 cm ø.

Javi Cruz. Kobold (La luna), 2022. Nitrato de plata fundido sobre hierro, imanes, madera de pino. 77 cm ø.

Texto

agua cielo agujero

Hay una montaña sin suelo y, en su interior, un hueco, un agujero. A medida que la montaña gana en solemnidad, el agujero, en cambio, lo hace en discreción. Sereno, nunca desaparece. Podríamos decir que resiste o espera; me gusta pensarlo entregado al goce de la trama, ajeno a la épica del desenlace. Por aquí encuentro una posible entrada, casi subrepticia, a una cueva habitada por presencias invisibles que guardan y se guarecen de los peligros que acechan afuera, al auspicio de la luz. Luz cegadora. Me cuelo en el relato fragmentado de una vida hecha de muchas otras, de la concatenación interminable de historias y retazos, de anécdotas, de memorias también huecas que se funden con ficciones vivas; con la imaginación, el deseo y las herencias familiares, que también son populares; con la violencia de lo sagrado en lo profano y la poesía de lo profano en lo sagrado. En el interior, me encuentro con la voluptuosidad y el placer del momento compartido, del saber encarnado, encapsulado en los túneles del cuerpo; con la urgencia más y más urgente de seguir haciendo, modelando, contando, emocionando —y emocionándonos—.

Dice Javi Cruz que «para contar el mundo solo hay que empezar por una esquina». Fantaseo con que esa esquina sea curva, sinuosa, acorde con un tiempo y un mundo de formas más blandas o indefinidas, con «un flujo como un viento cálido pero más lento», un cauce desbordante, un trazo más libre e intuitivo, sin comienzo ni final preestablecidos, como el de la niña entregada a su absoluto presente. En mi cabeza, lijo con insistencia, obcecada en suavizar la rigidez de sus cantos, el recoveco donde a menudo se acumula el polvo, ese que somos en pena. Esquina, hueco, roto, mordisco, cavidad rocosa o corporal; de suelo a techo, de boca a ano: toda forma de comienzo resulta esencial para expulsar aquello que parece arder en la yema de los dedos y ya no puede guardarse más.

En el recorrido de la vida, hay quien necesita viajar miles de kilómetros, pernoctar cada noche en una ciudad diferente, y quien necesita acariciar insistentemente con ojos y manos las paredes de su cuarto. Paladear cada nueva grieta, deglutir el más nimio grumo, agitarse con las sombras y los fantasmas. El cuarto en la casa; la casa en el barrio; en este, el cementerio; en su interior, la montaña; del extrarradio al centro; en otro extrarradio, otra montaña, más monte que montaña; de vez en cuando, al pueblo, «el invisible pueblo de la memoria más vieja», y alguna vez al mar. El mar y su anhelo cual hilo musical; su olor, el color cobaltado que impregna el ojo y su reflejo de cielo, ese que inunda Kobold como «a la hortensia le explota e nel aire un azul que le viene del hierro y convierte los/ confines en una fermosura la hortensia». Salpica el sol en la nube recogida en el atardecer al cuidado de que pequeñas moscas y semillas estalladas en la brisa húmeda no se adhieran al óleo en un intento desesperado de aferrarse a la trascendencia material, obsesiva y abundante aquí, que posibilita la muerte. La nube da paso a la luna; el óleo al fuego.

Se puede mirar al cielo o se puede imaginar oculto tras los impolutos casetones de una cúpula barroca casi perfecta en su contención material: tumbarse en el frío mármol, mirar hacia arriba para no perder detalle y perderse desde ese horizonte que dibujan los cuerpos tendidos, empequeñecidos. En San Carlo alle Quattro Fontane unos entregados estudiantes yacen en el pavimento de la iglesia bajo la cúpula de Borromini, siguiendo instrucciones precisas de sus clases de historia del arte. No hay nadie más allí, aparentemente; solo ellos y la fe entusiasta de su juventud. «A los Cielos-Cavernas se entra agachándose, arrastrándose, empequeñeciéndose. Solo quien sabe volverse microscópico encuentra asilo o puede circular en ellos». Roger Caillois llamaba vacío a la nada del cielo y caverna a la de las montañas. Ambas nadas parecen convocarse en Kobold, donde también es posible mirar desde arriba y, en el gesto contrario, intuir el piso a través de la aridez trabada de la escayola con el esparto: brillito discreto, pero infatigable, el de la frontera difusa del yeso con la paja. «Seguíamos el yang; hallamos el yin. Estoy agradecida. Mi herencia es el trigo silvestre que plantaron los españoles en California, la espiguilla que dejaron los rancheros en los condados de Harney y Malheur. Estas son las cosechas que los míos plantaron y que yo he segado. Ese es mi oro tejido con paja».

Todo está dentro, todo conforma. Compartir algunas herencias trenza hilos, más allá del tiempo y el espacio, en un ejercicio continuo de autorrevisión y reconocimiento en y con los demás. La magia permite que podamos hablar sin necesidad de palabras, quizá porque las intercambiadas son ya incontables: pensamientos a viva voz, temblorosos algunos de ellos, que nos sostienen y dan aliento. Me pregunto si el aliento intoxicado de aquellos hombres envenenados por su propio hallazgo sería también azul, color de hortensia, al grito entre supersticioso y desesperado de «Kobold, Kobold!»; envenenados aún a día de hoy en las minas de cobalto. Algunas cosas parecen no haber cambiado tanto, ni siquiera el gesto, la sabiduría cuasiciega, de quien, casi siempre anciano, casi siempre humilde, mira y predice la llegada de la gota antes de que moje. Te propongo, cuando llegue, como hicieron otras antes, hundirnos en la tierra y que la tierra se cierre sobre nosotros, aprovechando que esta agua del cielo sí hace agujero.

_Beatriz Alonso.

* Citas y menciones a Roger Caillois, Javi Cruz, Ursula K. Le Guin, Luz Pichel y Alejandra Pizarnik