El tambor de sarga. José Miguel Pereñíguez

José Miguel Pereñíguez. Heinrich Tessenow: cómo nos va y cómo nos debería ir (mobiliario) 201, 2013. Madera. 314 x 315 x 252 cm

José Miguel Pereñíguez. Heinrich Tessenow: cómo nos va y cómo nos debería ir (mobiliario) 201, 2013. Madera. 314 x 315 x 252 cm

José Miguel Pereñíguez. Heinrich Tessenow: cómo nos va y cómo nos debería ir (mobiliario) 201, 2013. Madera. 314 x 315 x 252 cm

José Miguel Pereñíguez. Heinrich Tessenow: cómo nos va y cómo nos debería ir (mobiliario) 201, 2013. Madera. 314 x 315 x 252 cm

José Miguel Pereñíguez. Peter Behrens para AEG (sellos para estampar I), 2013. Madera. 36,4 x 67 x 19,4 cm

José Miguel Pereñíguez. Peter Behrens para AEG (sellos para estampar II), 2013. Madera. 72 x 67 x 24 cm

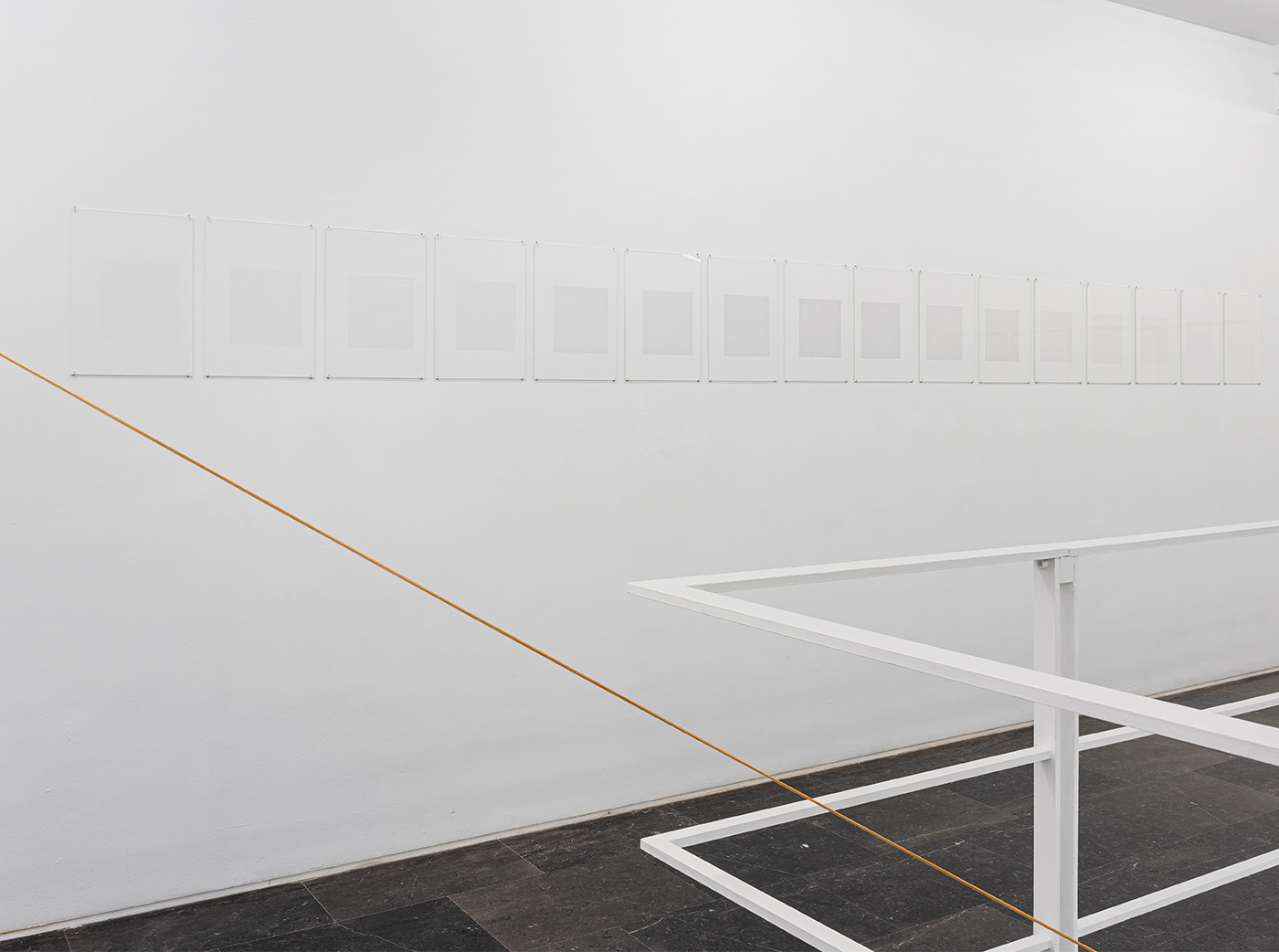

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 2. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Shamil y Miurides (rompecabezas), 2013. Madera. 113 x 187,5 x 4,5

José Miguel Pereñíguez. Shamil y Miurides (rompecabezas), 2013. Madera. 113 x 187,5 x 4,5

José Miguel Pereñíguez. Dijiguit II (triángulos), 2013. Lápiz de color sobre papel. Medidas variables

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 2. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Persiianin (color), 2013. Lápiz de color sobre papel. 44 x 31 cm

José Miguel Pereñíguez. Nuker (friso), 2013. Yeso sobre soporte de madera. 65 x 240 x 60 cm

José Miguel Pereñíguez. Nuker (sellos), 2013. Madera. 40,5 x 116,5 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 3. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Al hombre pobre, capa de pardo y casa de robre, taça de plata y olla de cobre 201, 2013-2017. Madera, lana, fieltro sintético, lona plástica, pintura acrílica, cobre, aluminio, alpaca, cristal, pieles de serpiente y cocodrilo. 222 x 245 x 30 cm

José Miguel Pereñíguez. Al hombre pobre, capa de pardo y casa de robre, taça de plata y olla de cobre 201, 2013-2017. Madera, lana, fieltro sintético, lona plástica, pintura acrílica, cobre, aluminio, alpaca, cristal, pieles de serpiente y cocodrilo. 222 x 245 x 30 cm

José Miguel Pereñíguez. Obelisks, 2019. Madera de quaruba. 37,5 x 54 x 40 cm

José Miguel Pereñíguez. Koré, 2015. Fieltro, madera y latón. 181 x 100 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 3. Vista general

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 3. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Marquee, 2021. Madera contrachapada. 138 x 60 x 22 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 3. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Para Adolf Loos (máquina y molde), 2013. Madera. 89 x 181 x 90 cm

José Miguel Pereñíguez. Head from Amarna, 2019. Carbón y lápiz conté sobre cartón. 56,8 x 41,8 cm

José Miguel Pereñíguez. Encore un autre meunier, 2020. Carbón y lápiz conté sobre cartón. 81 x 53 cm

José Miguel Pereñíguez / Andrés Marín. La vigilia perfecta, 2020. XXI Bienal de Flamenco, Sevilla. Video, color, sonido. 60' 5"

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 4. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Habitus (chaquetilla de bailaor), 2021. Madera de haya, nogal, naranjo y contrachapado, piel, tejido y fieltro sintético. 103 x 44 x 29 cm

José Miguel Pereñíguez. Habitus (chaquetilla de bailaor), 2021. Madera de haya, nogal, naranjo y contrachapado, piel, tejido y fieltro sintético. 103 x 44 x 29 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 4. Vista general.

José Miguel Pereñíguez. Espectro / Profeta, 2021-2022. Carbón y lápiz conté sobre cartón. 87 x 61 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 4. Vista general

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 4. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Atavíos para la Hora Prima, 2021. Fieltro sintético, maderas de pino y quaruba. 210 x 90 x 67 cm

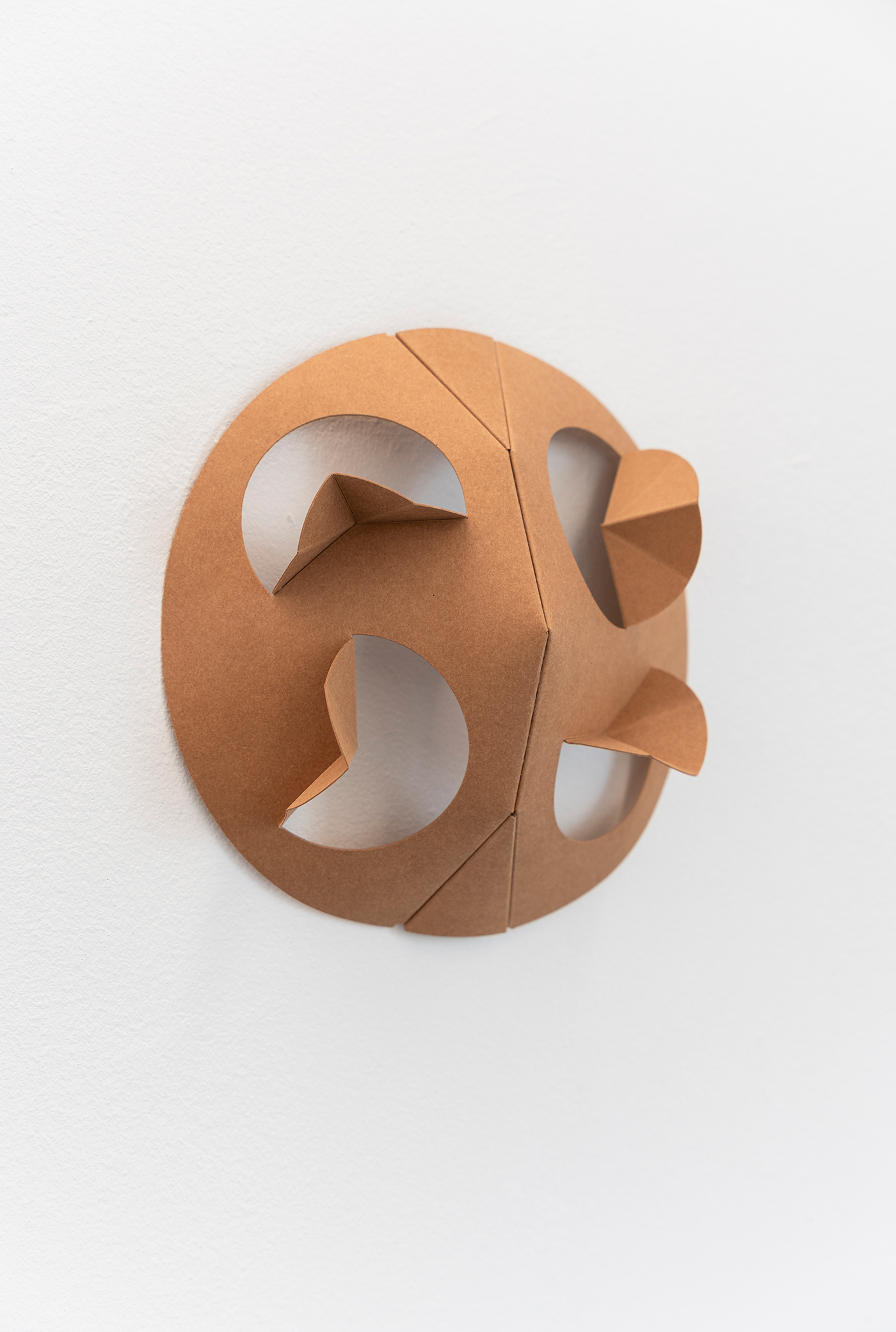

José Miguel Pereñíguez. Careta para la Hora Nona I, 2020. Madera y cartón. 18,7 x 17,7 x 6,5 cm / Careta para la Hora Nona II, 2020. Cartón y plástico. 40 x 40 x 15 cm

José Miguel Pereñíguez. Careta para la Hora Nona I, 2020. Madera y cartón. 18,7 x 17,7 x 6,5 cm

José Miguel Pereñíguez. Careta para la Hora Nona II, 2020. Madera, goma y fieltro. 210 x 90 x 71 cm

José Miguel Pereñíguez. Careta para la Hora Nona II, 2020. Madera, goma y fieltro. 210 x 90 x 71 cm

José Miguel Pereñíguez. Careta para la Hora Nona, 2020. Madera, piel y fieltro. 210 x 90 x 67 cm

José Miguel Pereñíguez. El tambor de Sarga, 2023. Sala 4. Vista general

José Miguel Pereñíguez. Mosquero (horse mask), 2019. Piel (napa) y cuerda. 29 x 20 x 5 cm

Texto